문화재청은 조선 시대 중기 여성의 복식 문화와 상‧장례 풍습을 파악할 수 있는 ‘오산 구성이씨‧여흥이씨 묘 출토복식(총 96건 124점)’을 국가민속문화재로 지정 예고했습니다. 2010년 5월 경기도 오산 가장산업단지 공사 현장에서 조선 시대 회격묘(灰隔墓) 3기가 나란히 확인됐는데, 그중 2기의 묘에서 여성 미라 두 구와 많은 유물이 출토됐습니다.

* 회격묘: 관 주변을 석회로 채운 묘

나머지 1기가 두 여성의 남편 묘로 짐작됐지만, 훼손 정도가 심해서 주인을 확인할 수는 없었습니다. 두 개의 묘에서 출토된 명정(銘旌)﹡에 따르면, 묘의 주인공들은 조선 시대 한 사대부 남성의 첫째 부인(구성이씨)과 둘째 부인(여흥이씨)으로 추정되며, 작고 당시 남편의 관직 품계가 각각 9품, 6품이었던 것으로 보입니다.

* 명정: 장례 시 죽은 사람의 신분을 밝히기 위해 품계‧성씨 등을 기재하여 상여 앞에서 길을 인도한 뒤 관 덮개에 씌워서 묻는 기(旗).

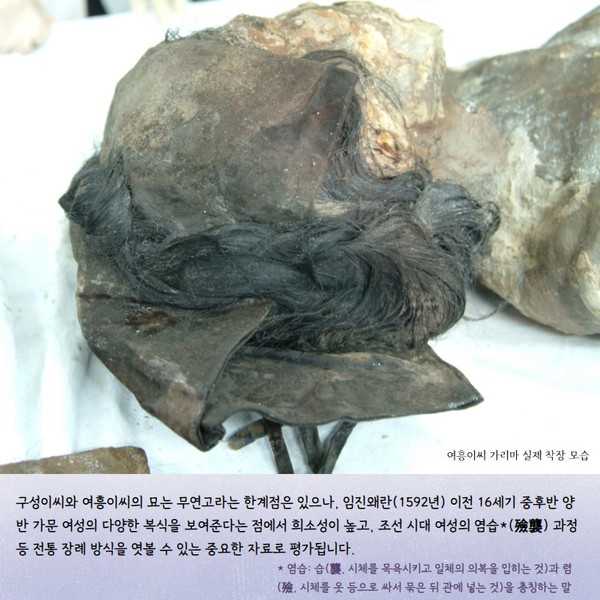

구성이씨와 여흥이씨의 묘는 무연고라는 한계점은 있으나, 임진왜란(1592년) 이전 16세기 중후반 양반 가문 여성의 다양한 복식을 보여준다는 점에서 희소성이 높고, 조선 시대 여성의 염습(殮襲) 과정 등 전통 장례 방식을 엿볼 수 있는 중요한 자료로 평가됩니다.

* 염습: 습(襲, 시체를 목욕시키고 일체의 의복을 입히는 것)과 렴(殮, 시체를 옷 등으로 싸서 묶은 뒤 관에 넣는 것)을 총칭하는 말

특히, ▲ 시신의 머리에 쓴 상태로 출토된 ‘가리마’는 기록으로만 전하던 여성용 쓰개(모자)의 착용 방법을 실제로 확인할 수 있다는 점, ▲ 남성의 관복처럼 목선이 둥근 형태인 ‘단령형(團領形)원삼’은 원삼의 초기 모습을 연구할 수 있다는 점, ▲ 치마의 앞부분을 접어서 앞은 짧고 뒤는 길게 만든 ‘전단후장형 쌍스란치마’는 임진왜란 이전 시기에만 확인되는 복식으로 희소성이 높다는 점,

▲ 실용적인 생활소품이자 장신구의 역할을 겸비한 ‘자수바늘집노리개’는 보존상태가 좋아 세부 장식이 그대로 남아있어 당대 자수 기법을 확인할 수 있다는 점 등에서 학술적으로 가치가 탁월하다고 인정됐습니다. 그 밖에도 출토 사례가 많지 않은 얼레빗과 참빗, 귀이개, 솔 등이 출토되었고, 수례지의로 사용된 액주름, 철릭이 포함되어 있어 동시대 남성 복식의 특징까지도 파악할 수 있습니다.

* 수례지의(襚禮之衣): 죽은 이의 묘에 배우자, 형제, 자매 등 가족들의 옷을 넣어주는 풍습에 따라 넣은 옷

* 액주름: 양쪽 겨드랑이 밑에 주름이 잡혀 있는 포

* 철릭: 조선 시대 무관이 입던 공복의 하나

문화재청은 이번에 지정 예고한 ‘오산 구성이씨‧여흥이씨 묘 출토복식’에 대해 30일간의 예고 기간 중 각계의 의견을 수렴·검토하고 문화재위원회의 심의를 거쳐 국가민속문화재로 지정할 예정입니다. 문화재청은 “앞으로도 국가민속문화재로 지정할 만한 가치가 있는 복식, 생활용구, 신앙자료 등을 꾸준히 발굴·지정할 예정”이라고 밝혔습니다.